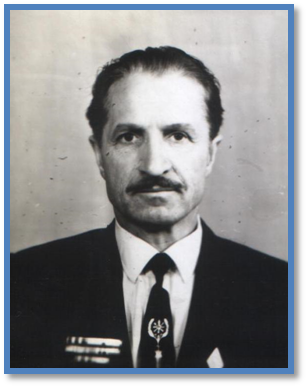

ФИРСОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ

(20.07.1924-25.05.2009)

|

|

Фирсов Петр Васильевич родился в семье крестьянина 20 июля 1924 года в поселке Березовка Челно-Вершинского района, а умер 25 мая 2009 года. Окончив школу, поступил учиться в Мелекесский педагогический техникум. В 1942 году, по окончании техникума, был призван в Красную Армию. Петр Васильевич участвовал в боях за освобождение нашей Родины в составе 208 стрелковой дивизии, 30 гвардейской стрелковой дивизии и 8 гвардейской стрелковой дивизии.

|

В бою был три раза ранен и демобилизован в 1945 году. Награжден двумя медалями «За отвагу». После войны работал учителем начальных классов в Челно - Вершинском районе в Крепость - Кондурчинской семилетней школе. Пять лет проработал учителем начальных классов в Токмаклинской семилетней школе. Закончил два педагогических института и с 1952 года перевелся в Старо - Аделяковскую среднюю школу учителем истории. С 1979 года начал работать воспитателем в интернате в Челно - Вершинской средней школе.

|

|

В мае 2009 года в МЦДО «Лидер» состоялась встреча воспитанников с Фирсовым Петром Васильевичем. Он рассказывал ребятам о своем боевом пути, ответил на многочисленные вопросы. Встреча была теплой, душевной, интересной. Несколько поколений наших земляков помнят его как замечательного учителя и общественного деятеля.

|

Корни его фамилии были в маленьком поселке Дуплышко Токмаклинского сельсовета. Люди здесь издавна хлебопашествовали, кормили себя своим неустанным трудом. Но когда страна оказывалась перед грозной опасностью, жители поселка в числе первых становились в строй защитников Отечества. Не оставались в стороне и Фирсовы.

Отец Петра, Василий Семенович, с 18 лет стал участником Гражданской войны, потом воевал с басмачами в Средней Азии. А на Великую Отечественную войну он уезжал вместе со своим братом Егором Семеновичем. Проводили отца и дядю в декабре 1941 года. 8 марта следующего года в сражении под Старой Руссой Новгородской области дядя Егор погиб, а отца тяжело ранили. Он стал инвалидом первой группы, умер дома после войны от перенесенных ран.

Когда началась Великая Отечественная война, Петр Фирсов учился в педагогическом училище, и было ему 17 лет. Через год в начале августа, в самое суровое время войны, его призвали на военную службу. Сначала он оказался в запасном пехотном полку, где он прошел «ускоренную учебку». Ночью готовили оборонительные сооружения: рыли окопы в полный рост. В конце октября 1942 года часть солдат из полка отправили под Сталинград. Но он все еще оставался в Мелекессе, продолжал проходить обучение. Тяжелое было время, условия были жесткими: жили по-спартански, под открытым небом или в землянках. В свободное от занятий время выпускали боевые листки. Петр Васильевич, обучаясь в Мелекесском педучилище, посещал уроки изобразительного искусства и неплохо рисовал.

В конце января 1943 года его зачислили в 49-ю отдельную стрелковую бригаду. Здесь были ребята из Москвы, Вятки, Урала, закаленные в боях, выносливые и крепкие. Вместе с ними под бомбежкой он форсировал реку Угра, недалеко от города Ельня. Под городом Оршей получил первое ранение. После госпиталя воевал в легендарной Панфиловской дивизии, где был ранен второй раз.

|

|

Фирсов Пётр Васильевич (справа) во время лечения в госпитале г. Костромы в 1944 году, рядом с фронтовиком Мологловым Михаилом Ярославовичем.

|

Шел октябрь 1944 года. Бои шли беспрерывно. Немцы отступали. Орудие Петра Васильевича выдвинулось на огневую. Но вдруг их расчет накрыл минометный огонь. Именно здесь в боях за Ригу его ранило в третий раз. Это был его последний бой в Великой Отечественной войне. Затем был госпиталь в городе Кострома. После излечения он сопровождал вооружение под Кенигсберг и на Дальний Восток.

Время шло своим чередом. Дома от него постоянно приходили письма, в которых он рассказывал о ходе боев, о своих товарищах, но о ранениях, контузии, каких-то своих боевых заслугах не писал ни слова. А ведь заслуги были, иначе его не награждали бы орденами и медалями. Зато он всегда находил слова поддержки, давал советы своим близким, как поступать в тех или иных случаях, чтобы не голодать, не мерзнуть зимой в доме, где не было в достатке дров, как не лишиться коровы -кормилицы. Газеты тогда не выписывали, но получали сводки Информбюро по детекторному радиоприемнику, изготовленному Петром и оставленному дома. Домашние радовались сообщениям об успешном передвижении наших войск, переживали их неудачи. С особым вниманием земляки слушали передачи, в которых рассказывалось о боевых действиях в местах, где воевал Петр Фирсов. Младшие втайне завидовали и гордились им, ведь кроме того, что он был бойцом, он ещё редактировал «Боевой листок» и был комсоргом роты.

Петр Васильевич домой вернулся в ноябре 1945 года. Он уезжал на фронт пацаном, а вернулся возмужавшим, окрепшим, уверенным в себе фронтовиком. Он стал большим оптимистом, человеком с большим кругозором. Честный, порядочный во всем он связал свою жизнь со школой, с детьми. Мастерство и опыт Петра Васильевича помогли многим поколениям вырасти добрыми тружениками, хорошими людьми и большими патриотами своей Родины.

Фирсов П.В. умер 25 мая 2009 года. Похоронен в селе Челно-Вершины.

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ

Записки учителя Петра Васильевича Фирсова о пройденном боевом пути.

1. Нас учили воевать

Когда началась Великая Отечественная война, я учился в педагогическом училище, и было мне 17 лет. Через год в начале августа меня призвали на военную службу. Сначала я оказался в запасном пехотном полку, где нас учили военному делу. Ночью готовили оборонительные сооружения: рыли окопы в полный рост. В конце октября 1942 года часть солдат из полка отправили под Сталинград. Мы же за Мелекессом продолжали проходить обучение. Жили по-спартански, под открытым небом или в землянках. Условия были жёсткими. В свободное от занятий время выпускал боевые листки. Обучаясь в Мелекесском педучилище, посещал уроки изобразительного искусства и неплохо рисовал. Позднее мне приходилось заниматься этим и на фронте, и в школе.

2. Первые бои

В конце января 1943 года нас одели и обули по-зимнему, выдали комплект теплого белья и отправили на фронт. Меня зачислили в 49-ю отдельную стрелковую бригаду. 6 марта был взят штурмом город Гжатск, 15 – освобождена Вязьма. При очередном формировании бригады меня переводят в 49-й отдельный истребительный противотанковый дивизион. Здесь были ребята из Москвы, Вятки, Урала, закаленные в боях, выносливые, крепкие… В апреле 1943 года в городе Вязьме я в числе других вступил в комсомол. Билет нам вручал старший лейтенант Савранов, парторг дивизиона. Позже, когда мы шли болотами по Белоруссии, мне пришлось перевязывать его и отправлять в медсанчасть, когда под миномётным огнём три осколка угодили ему в ногу, руку и лицо. Что с ним было дальше, не знаю.

Очень хорошо запомнилось форсирование реки Угра недалеко от города Ельня. Мы всем дивизионом двигались к передовой. Тут налетели немецкие самолеты и начали нас немилосердно бомбить. В этой «мясорубке» из нашего расчета в живых остался лишь я один. В одночасье не стало моих товарищей. В 43-м году немецкие самолеты наносили нам большой урон и в технике, и в живой силе. Тогда наши еще не господствовали в воздухе, и немцы нас не боялись. А вот в 44-м году они уже не совались к нам без оглядки.

Нас бомбили, не переставая, днем и ночью. Мы приспосабливали для стрельбы по самолетам даже противотанковые ружья. Делали это так: вкапывали в землю столб высотой метра полтора, на нем крепили колесо от телеги, чтоб орудие вращалось, а на него ставили противотанковое ружье и стреляли. Однажды даже сбили один самолет. Кто сбил, узнать было невозможно, но орденом Красной Звезды наградили одного из молодых бойцов. Мы шли по тем местам, где уже были бои в 1941 году, когда наша армия отступала и оставляла много техники, снаряжения и орудий. В одном месте стояли в ряд даже наши средние танки. Их бросили, потому что кончилось горючее. Мы пользовались брошенными орудиями. Не зная, в каком они состоянии, солдаты рисковали жизнью. Наш ездовой Суслов – хороший гармонист, замечательный сапожник, поехал в лес за снарядами. Стал доставать карабин из пушечного вооружения. Винтовка СВТ выстрелила, пуля попала ездовому в живот. Он погиб неожиданно и нелепо. Его гармонь, которая врачевала наши души в минуты затишья между боями и переходами, больше не играла.

3. От обороны до наступления. Смоленщина

В мае 1943 года мы долго стояли в обороне километрах в 50 от Вязьмы в составе 49-й и 35-й бригад 208-й стрелковой дивизии. Наш дивизион стал 36-м отдельным противотанковым дивизионом 45-мм орудий. В обороне мы строили запасные позиции – блиндажи в три наката, укрытия для пушек, лошадей, вели ходы сообщения на несколько километров. Оборона у нас была активной. Днем на передовой, наметив ориентиры на вражеской стороне, с рассветом выдвигали тихо, скрытно орудие на огневую позицию и поражали намеченные точки на территории врага. А потом, пока противник не опомнился, покидали огневую позицию. Немцы тут же открывали минометный огонь. Были жертвы и с нашей стороны.

В августе началась Смоленская операция. Наша дивизия наступала на Ельнинско-Дорогобужском направлении. Мы продвинулись на 35 - 45 км западнее Ельни и остановились. Сильные встречные бои шли за Ельней у железнодорожной станции. 25 сентября освободили Смоленск, 2 октября завершилась Смоленская операция. Наша дивизия прошла 200 - 250 км и вышла на рубеж Велиж-Рудия. Таким образом, была освобождена вся Смоленщина. По пути встречались небольшие села, сожженные дотла. Людей там не было. Фашисты их расстреливали или угоняли в Германию.

Наша сорокопятка стояла на самой передовой на прямой наводке. Солдаты передвигались с места на место ползком или пригнувшись. На огневой позиции каждый копал себе ровик, окоп, щель около своего орудия. Пушку маскировали травой-дерниной. Каску с головы почти не снимали, хотя она весила более 2-х кг. Но зато и спасала нас часто. На еду нам выдавали сухой паек, куда входили 800 г хлеба, 400 г концентрата (чаще всего это была вареная пшеничная крупа), сахар и сало-шпик. Кроме того, давали каждому бойцу по 20 г махорки. Я не курил и свою долю отдавал товарищам.

4. В белорусских лесах

У нас было много потерь. Основной состав батареи постоянно менялся: кто-то выбывал по ранению, кто-то погибал. А я пробыл в батарее около 8 месяцев. Судьба меня хранила. Но на войне можно было погибнуть и не в бою. В конце октября 1943 года мы были уже в Белоруссии. Места своего нахождения порой не знали. Там, где мы находились, были сплошные леса, болота, топи. Расскажу случай. Вечером мы тащили по лесистой местности пушки. Я нёс по тропке ящик снарядов. Сбился с пути и угодил в топкое место. Сначала воды было по колено, потом она стала подниматься выше. В темноте кричать не стал, и небезопасно это было: немцы могли услышать и обстрелять. Да и перед товарищами совестно. Уже совсем стемнело. Я полностью потерял ориентир, не знаю, в какую сторону идти. Ящик опустить не могу, потому что потом я его не подниму – тяжелый очень. Устал до изнеможения. Думаю: как определить направление? Немцы не стреляют, ракеты не пускают, а время идет. Не помню, как тогда и выбрался. Страх охватил только тогда, когда добрался до пушки. Ведь запросто мог стать «языком» для немцев. Если б не выбрался, вряд ли кто бы нашел меня в болоте. Можно сказать, повезло. Остался жив я и в одном из боёв. Меня только ранило. Попал в госпиталь, находившийся в маленькой деревушке Смоленской области. Располагался он в большом тесовом сарае. Там я и лечился.

5. Псковщина

Меня судьба хранила

В конце ноября меня из госпиталя выписали в распределительный полк. А где-то в декабре я оказался уже в марше. Передвигались по ночам много дней и ночей. Одеты легко, идем без оружия, только вещмешки, в которых котелки да ложки. Прошли вдоль фронта и дошли до города Великие Луки на Псковщине. Под Новый 1944 год остановились в молодом сосновом лесу. А у нас нет ни оружия, ни инструментов. Привал-то привал, а на улице - зима. Стали мы ногами, руками, котелками разгребать снег до самой земли и развели большие костры. Затем на место костров настелили соснового лапника, куда и легли спать. Мерзли всю ночь. Так мы встретили 1944-й год.

Наутро нас построили и повели за зимним обмундированием: выдали полушубки, валенки, ватные брюки, рукавицы, подштанники. Попал я в батарею 75-мм пушки замковым в 30-ю гвардейскую дивизию 96-го гвардейского полка. Скажу, что 75-мм пушка-гаубица - старой системы с цилиндрическим затвором. Заряжающий досылает снаряд в ствол, а я закрываю затвор. Наводчик стреляет, а я с помощью рычага выбрасываю гильзу. Так и ведем стрельбу. Везли пушку две пары лошадей, на передке – ездовой. Впереди две лошади постромками тянут дышло. На лафете крепим инструменты (лопаты, кирки, ломы, даже печь-буржуйку и наши вещмешки), сами идем пешком. Особенно сложно было двигаться, когда в январе задули метели, начались сильные морозы. Но мы упорно шли вперед, все дальше на запад.

Прослужил я в этой батарее до 14 марта 1944 года. Помню, однажды на огневую много снарядов подвезли. Мы ночью открыли огонь по вражеской позиции. Стреляли без прицела. Гильзы снарядов попались жестяные. Выстрел. Я нажал на рычаг, чтобы выбросить гильзу, а она застряла. Впотьмах закрыл затвор и повредил артиллеристу пальцы. Матерились от души оба. В госпиталь он не пошел. Мы ему перевязали пальцы, и он вновь встал к пушке.

Помню, как я чуть не стал ездовым. Выдвинули наши пушки на огневую. Перед этим захватили два немецких 300-мм орудия «Берта». Они стреляли на расстояние до 60 км. Меня послали к ездовым передать, чтобы они подвезли снаряды. Я бегом бросился искать их, нашел, и мы быстро поехали к нашей позиции. Я сижу на ящиках, ездовой погоняет лошадь. Вдруг начинается минометный обстрел. Одна из мин взрывается поблизости от саней, и осколок попадает ездовому в ногу. И мне пришлось взять вожжи в свои руки. По пути сдал ездового в медсанбат. Приезжаю на место, докладываю командиру, что задание выполнено. Потом спрашиваю, куда лошадей девать. А командир говорит: «Сам будешь ездовым». Хорошо, что тут подвернулся красноармеец, который изъявил желание быть при лошади, и я остался в расчете.

Коль уж заговорил о лошади, скажу, что этим прекрасным животным на войне приходилось еще хуже, чем нам. Мы-то хоть в окопчик или в ямку могли спрятаться, а лошади и этого были лишены. Для противника они были живой мишенью. Однажды зимой на дороге лежала раненая лошадь. Она умирала, а из глаз у нее лились, совсем по-человечьи, слезы. Ручьем. Ни разу не видел, чтобы лошадь так плакала.

Лошади и тягловой силой нам были, и даже едой. Варили конину в ведрах. Потом эти куски мяса складывали в вещмешки и ели уже мороженое мясо, холодное. Наши лошади, в отличие от немецких, были тощими. Кормили их когда и чем придется. Если не хватало фуража, собирали для них хвою, хворост. В снег и мороз покрывали животных попоной.

Зима 1944 года была очень снежной, метельной, дороги заносило. Однажды при передвижении орудие раскатилось, лошади упали. Это было в трёх километрах от передовой. Сделали привал. Вдруг вой снаряда и взрыв. Ездового убило. Второй снаряд разорвался недалеко от нас с товарищем. Его осколком убило, а я инстинктивно нырнул в окоп. Если бы не успел укрыться, лежал бы теперь в сырой земле. Двоих наших товарищей в один миг не стало.

Позже мы дошли до небольшой сожженной деревушки (на Псковщине они все небольшие), замаскировали нашу пушку в снегу. По этой деревушке раньше проходила немецкая оборона, здесь остались ячейки-окопы, где мы и укрылись. Тихо. Чтобы скоротать время, я перебрался в ячейку к командиру орудия. Лежим, разговариваем. Тут начался минометный обстрел. Он был коротким. Опять все стихло. Я решил перебраться обратно в свой окоп и остолбенел: прямо туда угодила мина и разорвала мой оставленный там вещмешок. Я вновь, совершенно случайно, остался жив.

Ещё один случай, когда я стоял на грани смерти. При нашем наступлении была разбита немецкая батарея. Недалеко от неё располагалась землянка, в которую я зашёл в перерыве между боями и заснул. На фронте нам постоянно хотелось спать. Я не слышал, как сюда же принесли двоих раненых бойцов. А так как в блиндаже было темно, медсестра зажгла бумагу, чтобы посмотреть, куда устроить раненых. Бумага догорела и стала жечь ей руку, и она ее бросила. А на полу был порох для орудий и катушки проводов связистов. Порох тут же вспыхнул. Я проснулся и, оценив обстановку, стал тушить пожар и спасать раненых. Мы вполне могли взорваться. Но пострадали только мои патроны, а у карабина сгорел ремень. Котелок же так закоптел, что пришлось мне есть обед из каски.

А вообще-то, на фронте охрана орудий была поставлена хорошо. Здесь в любую погоду, в мороз, дождь, ветер всегда кто-то стоял из расчета на посту. Солдаты менялись каждые два часа. При смене постовой проверял всех, будил, чтобы не замерзли, так как на войне такое часто бывало: заснет человек и уже не проснется. Стоять на посту было тяжело, все время надо быть в движении, чтоб ни сон, ни холод не одолели. В этом случае хорошо нам помогали фронтовые 100 граммов.

14 марта 1944 года мы оказались в небольшой деревне. Шли встречные бои. Несколько наших танков было подожжено немцами, они дымили неподалеку от нас. В деревне с одного конца закрепились немцы, а с другого – мы. Расположились в доме, состоящем из одной большой комнаты и больших сеней, крытом то ли тесом, то ли щепой. Немцы, видимо, нас засекли, и один из их снарядов угодил в передний угол избы и разорвался прямо перед нами. Здесь я получил очередное ранение, а двое моих товарищей не пострадали.

И вот снова госпиталь. Теперь уже в городе Торопец Калининской области. Он располагался в большой землянке человек на 20. Каждый день - процедуры лечебные, перевязки, трехразовое питание и, самое главное, отдых, сон. Мы здесь даже на рыбалку ходили на ледниковое озеро. Место было красивое, кругом лес. А на улице весна, тепло. Ловили крючками из булавок окунишек, ершей.

Из госпиталя я был направлен в запасной артиллерийский полк. Он находился на передовой, в обороне. В нем были орудия разных систем: старые 76-мм (трехдюймовки), 45-мм пушки и др. Меня назначили наводчиком 45-мм орудия. Оно стояло на возвышенности, а блиндаж находился на склоне. На наблюдательный пункт вел ход сообщения. Наблюдение вели через перископ. Стреляли по нас немцы постоянно. Одна из мин угодила даже в наш блиндаж. Вскоре справа и слева воинские части пошли в наступление, пришло время двигаться и нам. Мы поднялись на пригорок, а там… земляники видимо-невидимо – спелой, красной, сладкой, словно кровь по траве разбрызгана. Упасть бы на траву да поесть бы ее, сладкую. Но нам некогда, надо двигаться вперед. Шли и оглядывались на нее…

В Панфиловской дивизии

Вскоре нашу батарею передали в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию имени генерала Памфилова. Так я стал красноармейцем прославленной дивизии. Наша часть с боями передвигалась по Псковской области. Двигались постоянно под шквальным огнем. Бывали моменты, что мы бежали быстрее, чем наши лошади, тащившие орудие. Как-то мы оказались на восточном берегу реки Великой около города Опочка. Там нас поразило огромное кладбище погибших немцев. У ворот при входе водружен был большой деревянный крест. Могилы расположены стройными рядами. Кресты на них все стандартные, на каждом – номер и металлическая табличка с именами похороненных. Могил было не менее 500, да еще одна незаполненная траншея. Немало немецких солдат нашли своё последнее пристанище на нашей земле.

6. В Латвии

В плен не сдамся!

В 1944 году наша авиация взяла силу, стала господствовать в воздухе. Особенно нас поддерживали штурмовики «Илюшки». Хорошо действовали и пикирующие бомбардировщики. Мы всегда с интересом наблюдали за воздушными сражениями, переживали, радовались победам, восхищались храбростью и мастерством наших летчиков. Видели мы и танковые сражения. Но больше всего на войне действовали минометы, артиллерия, а затем уже шла в бой пехота.

Передвижение наших войск сдерживала пересеченная местность – реки, болота, леса. Большую опасность для войска представляли переправы. Их часто бомбили и обстреливали «юнкерсы». Саперы, мостовики под бомбежками и обстрелами делали переправы, наводили понтонные мосты. Труд их был неимоверно тяжелым и опасным. Многие из них оставались лежать на мосту или тонули в реке.

17 июля освободили Себеж, 23 вошли в город Лудза. Это уже была Латвия. Лудза - старый город с узкими улочками и низенькими домами. До второго этажа можно достать рукой. Город пострадал мало, не то что наши города, – разрушенные и сожженные. В Латвии, вообще, все города маленькие, дома двухэтажные. Много людей жило на хуторах, представлявших собой один – два дома, среди болот, кустарников, лесов. На маленьких полях выращивали рожь, брюкву, сено заготавливали на кочкарниках. Изредка встречались сыроварни. Самих жителей мы видели редко. Многие из них уходили в Курляндию, куда отступали немцы. Нас они не любили.

Запомнился рукопашный бой. Пехота продвигалась вперед, а артиллерия не могла ее поддержать – нужно было выдвинуть ее на линию огня. С помощью пехотинцев мы перетащили нашу пушку через топи, чтобы подавить немецкие огневые пулеметные точки. Я стою у орудия, рядом в подвальчике расположился штаб 23-го полка, а у штаба – связные, ординарцы. Лейтенант пошел узнать, что впереди, и наткнулся на немцев: они пробирались к нам в тыл, чтобы захватить наш штаб полка. Лейтенант, раненный в руку, прибежал назад и закричал: «Немцы!». Командир полка с пистолетом в руке и с криком «За мной!» бросился в сторону немецкой группировки. Схватка длилась всего несколько секунд. Я был весь в напряжении. Орудие у нас заряжено, если надо – готов тут же стрелять. Рукопашная происходила в 40 - 50 метрах от меня. Наши с ходу смяли немцев, захватили двоих пленных. Тут немцы обрушили на нас минометный огонь. Все бросились в подвал. Благодаря точным приказам командира полка паники не произошло, солдаты залегли, образовав круговую оборону. У меня страха не было. Думал, если что, в плен не сдамся, подойдут близко – выдерну кольцо гранаты. Получив команду стрелять, вовсе забыл о смерти. Наша пушка подавила пулеметную точку, и пехота двинулась дальше.

Последний бой

Шел октябрь 1944 года. Бои шли беспрерывно. Немцы отступали. Наше орудие выдвинулось на огневую, где слева река, по берегам которой лес, а рядом с нашим орудием - сыроварня с подвалом. Мы не успели окопаться, как нас накрыл минометный огонь. Мы бросились в подвал, чтобы переждать артналет. Я успел вбежать в сени дома, а заряжающего поразил осколок прямо на крыльце.

|

|

Генерал-майор, командующий

208-й стрелковой дивизией Цветаев, в которой служил П. В. Фирсов.

Встреча в г. Ижевске.

|

Погиб сразу, не успев издать ни звука. Меня при входе сильно ударило по ноге. Подумал, что щепка попала. Рану перевязали. Большой крови не было. Добрался до лейтенанта и доложил ему, что возле пушки остался лишь командир орудия. Вечерело. Нога стала болеть все сильнее и сильнее. Идти один я уже не мог, и старшина отвел меня в медсанбат.

Это был последний мой бой в Великой Отечественной войне. А наша 8-я до конца войны действовала на фронте по уничтожению Курляндского котла и была очень обескровлена. Будучи уже в госпитале в Костроме, писал письма в свою батарею, но ответа ни от кого так и не получил. Наверное, уже и в живых прежних моих товарищей никого не было. После войны в Москве на встрече участников 10-й гвардейской армии я никого из панфиловцев не встретил. Виделся с некоторыми однополчанами из 96-й отдельной стрелковой бригады и из 20-й стрелковой дивизии – с командиром батареи Гаряниновым Петром Семеновичем. У нас с ним даже была переписка.

Время идет. Все меньше нас, ветеранов. Многие после войны скончались от полученных на фронте ран, многие умерли от старости. Настанет день, когда последний воин минувшей великой войны уйдёт из жизни, и лишь обелиски и памятники будут напоминать о нас. А ведь мы были, мы прошли трудный боевой путь ради Победы. Великой Победы. Ради вас, молодые люди, вашей независимости от фашистской Германии, пытавшейся превратить полмира в рабов. Помните об этом! Это надо, чтобы никогда не повторились войны, это надо, чтобы в великую годину каждый из вас сумел повторить подвиг своих отцов.

Из фотоархива П. В. Фирсова

Фронтовые документы

В 1943 году Пётр Васильевич Фирсов вступил в ряды Ленинского комсомола. Фронтовик вспоминает: «15 марта взяли г. Вязьму. В это время 18 человек, безо всякого принуждения, подали заявления парторгу Савранову о вступлении в комсомол. Мы были воспитаны на примерах комсомольцев-героев, Павки Корчагина и тех, кто был рядом с нами, отдавая свои жизни на поле боя. И вступление в комсомол считали почётным. Парторг провёл беседу с нами, а через несколько дней вручил комсомольские билеты. Членские взносы платили из денежного довольствия. Оно составляло 50 рублей в месяц. Размер взноса равнялся 5 и 10 копейкам. Денежное довольствие рядового отдавалось в фонд обороны. Солдаты, в основном, его не брали».

В 1945 году Фирсова назначают комсоргом роты. В роте 100 человек, из них 25 комсомольцев. После третьего тяжёлого ранения в 1945 году его демобилизуют.

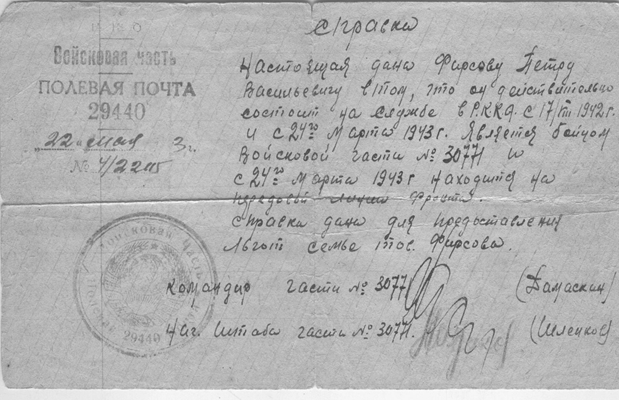

Это письмо, датируемое 1944-м годом, пришло от командира части, в которой служил Пётр Васильевич Фирсов. В связи с ранением он был отправлен в госпиталь. А в это время его представили к награде – медали «За отвагу». Командир просит мать, Серафиму Фёдоровну, чтобы она выслала адрес сына для пересылки ему документов. Письмо напугало женщину. Она приняла его за похоронку. Эту медаль Фирсову вручили только в 1947 году после войны в Челно-Вершинском военкомате. Вторую медаль получил он в госпитале.

|

|

Во время войны солдатам выдавались справки для получения льгот семье фронтовика. Она освобождала женщин, имеющих детей до 8 лет, от оборонных работ, лесозаготовок и ночных работ. Мать, Фирсова Серафима Фёдоровна, 1902 года рождения, работала в колхозе имени Кирова сакманщицей и конюхом. Во время войны двое её детей, Михаил и Пётр, ушли на фронт. Осталась она с двумя - Фёдором, 1928 г. р. и Григорием, 1929 г. р. Не окончив школу, они стали работать трактористами колхоза. И мать никакими льготами не пользовалась. В данном случае такая справка просто повышала авторитет семьи фронтовика.

ПАМЯТЬ НАРОДА

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero122883086/

О проекте «Память народа» (https://pamyat-naroda.ru/heroes/)

Информационная система «Память народа» создана Департаментом Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества в соответствии с Концепцией, утвержденной Министром обороны Российской Федерации. Цель проекта – предоставить возможность посетителям портала получить наиболее полную документальную информацию об участниках Великой Отечественной войны при помощи новых интерактивных инструментов.

С мая 2015 года работает информационная система «Память народа», которая объединяет все ранее созданные общедоступные банки данных «Мемориал» и «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», содержащие сведения об участниках Великой Отечественной войны, вернувшихся с фронтов Победителями, о погибших и пропавших без вести, их подвигах и награждениях. Все сведения объединены в единую информационную интерактивную систему с возможностью подбора документов и восстановления истории службы воина.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Дата рождения

_.__.1924

Место рождения

Куйбышевская обл., Челно-Вершинский р-н, с. Токмакла

Место призыва

Майнский РВК, Куйбышевская обл., Майнский р-н

Дата призыва

__.__.1942

Воинское звание

красноармеец ; рядовой ; гв. рядовой

Воинская часть

Награды

Медаль «За отвагу» (2)

36 отдельный истребительно-противотанковый дивизион

208 стрелковая дивизия

96 стрелковый полк

96 гвардейский стрелковый полк 30 гвардейской стрелковой дивизии

377 запасной стрелковый полк 5 запасной стрелковой дивизии

Кошкинский РВК

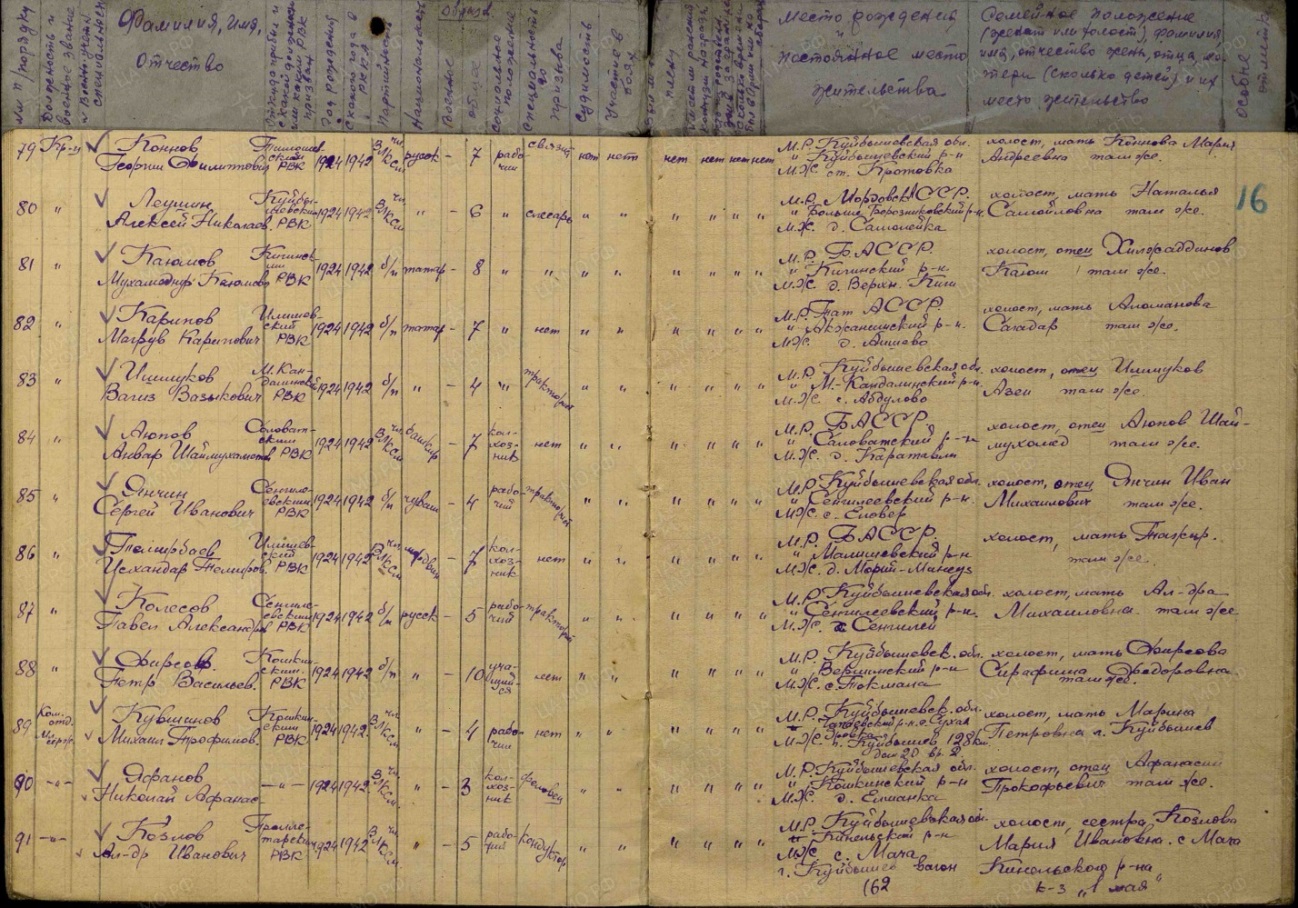

Фирсов Петр Васильевич

Военно-пересыльные пункты и запасные полки

Дата рождения: __.__.1924

Место рождения: Куйбышевская обл., Челно-Вершинский р-н, с. Токмакла

Наименование военкомата: Кошкинский РВК, Куйбышевская обл., Кошкинский р-н

Дата и место призыва: Кошкинский РВК, Куйбышевская обл., Кошкинский р-н

Дата призыва: __.__.1942

Воинское звание: красноармеец

Военно-пересыльный пункт: 377 зсп

Выбытие из воинской части: 03.03.1943

Откуда прибыл: Кошкинский РВК

Номер команды: 4729

Фирсов Петр Васильевич

|

|

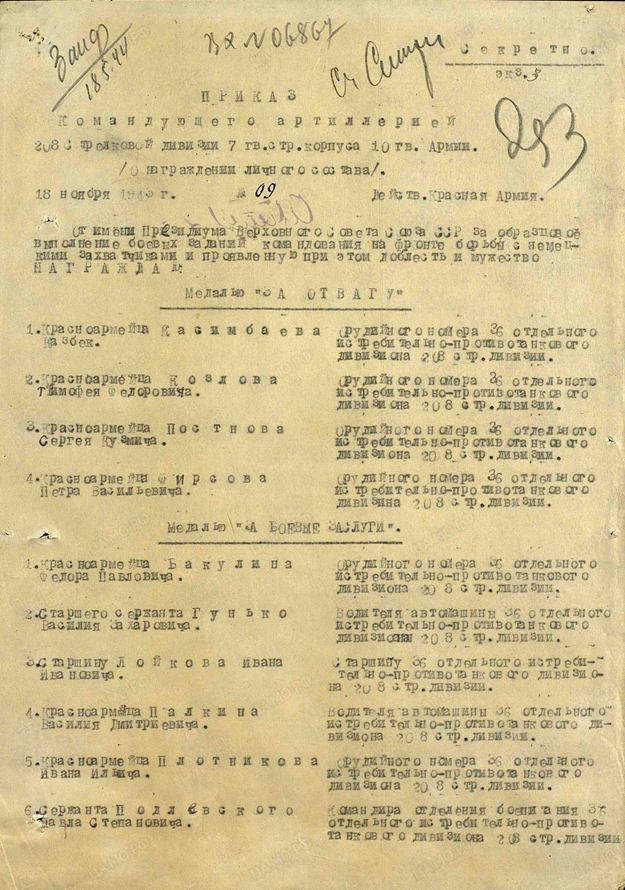

Медаль «За отвагу»

Наградной документ

Дата рождения: __.__.1924

Наименование военкомата: Майнский РВК, Куйбышевская обл., Майнский р-н

Дата и место призыва: Майнский РВК, Куйбышевская обл., Майнский р-н

Дата поступления на службу: __.08.1942

Воинское звание: красноармеец

Воинская часть: 36 оиптдн

Наименование награды: Медаль «За отвагу»

Приказ подразделения

№: 9 от: 18.11.1943

Издан: 208 сд 7 гв. ск 10 гв. А |

Приказ командующего артиллерией 208 стрелковой дивизии 7 гв. стрелкового корпуса 10 гв. Армии (о награждении личного состава) 18 ноября 1943 года № 09. Действующая Красная Армия. От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте, борьбу с немецкими захватчиками и проявленную при этом доблесть и мужество награждаю «МЕДАЛЬЮ ЗА ОТВАГУ»:

4.Красноармейца Фирсова Петра Васильевича орудийного номера 36 отдельного истребительного противотанкового дивизиона 208 стрелковой дивизии.

|

|

Картотека награждений

Медаль «За отвагу»

09.02.1944

Дата рождения: __.__.1924

Место рождения: Куйбышевская обл., Челно-Вершинский р-н, с. Токмакла

Дата поступления на службу: __.__.1942

Воинское звание: рядовой |

|

|

Всю Великую Отечественную войну прошел Петр Васильевич рядовым Панфиловской гвардейской противотанковой дивизии, был трижды ранен. Петр Васильевич вспоминал, как однажды к ним приехали артисты, среди них была знаменитая Лидия Русланова, изумительный голос которой, он запомнил на всю жизнь. |

|

|

Фирсов П.В. на встрече с учащимися Челно-Вершинской школы |